Se você

tem uma idéia incrível,

é melhor fazer

uma canção;

está provado que

só é possível

filosofar em

alemão.

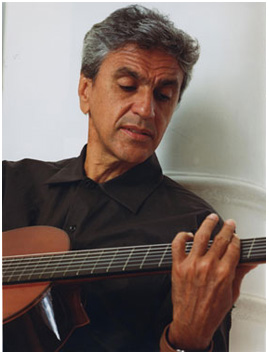

Caetano Veloso

Ao cantar a língua portuguesa em Língua,

Caetano conclui acerca das possibilidades expressivas do português,

que “é melhor fazer uma canção”. O português, portanto, só poderia corporificar

“idéias incríveis” na forma “simples” da canção. Concordando ironicamente

com a afirmação heideggeriana da superioridade da língua alemã frente às

línguas latinas, Caetano provoca não somente com a insinuação da menor complexidade

da música popular e, portanto, da sua superficialidade, mas também no que

diz respeito à incapacidade do português expressar conteúdos mais profundos,

como o pensamento filosófico, por exemplo.

Mas a idéia da incapacidade expressiva do português já vinha derrubada

desde o início da mesma canção, quando Caetano gaba-se de poder ser e estar,

diferenciação raríssima nas línguas modernas (inexistente no alemão, inclusive)

e da vivacidade da língua camaleônica:

Gosto de sentir a minha língua roçar/A língua de Luís de

Camões/ Gosto de ser e de estar/ E quero me dedicar/ A criar confusões de

prosódias/ E uma profusão de paródias/ Que encurtem dores E furtem cores

como camaleões

Porém, a melhor resposta à Heidegger está em outra canção de Caetano:

A terceira margem do rio

[2]

. Mais do que

uma releitura explícita do conto homônimo de Guimarães Rosa,

a letra poética

é uma interpretação deste. Na leitura feita por Caetano se percebem outras leituras

possíveis deste conto, dando à sua

canção mais

do que o status

de dependência de uma releitura –

ela ultrapassa estes limites,

tornando-se única, e, com isso, serve

aqui como

ponto de partida

hermenêutico.

A proposta deste artigo é, portanto, traçar uma linha que evidencie

as relações entre a literatura, a música e a filosofia através da leitura

desta canção. A análise deste ensaio

passou, então, a buscar

um agrupamento

dos elementos interpretativos

numa seqüência em

que se percebesse a correspondência

não só

da letra poética

de Caetano Veloso com o conto de João Guimarães Rosa,

mas também

deste e, portanto, daquela, com a hermenêutica

heideggeriana, mais especificamente

com relação à

discussão sobre a linguagem. É interessante observar

que esta correspondência

forma uma cadeia

de interpretações: o conto de Rosa traz a possibilidade de várias leituras; dentre elas está

a da intertextualidade com o ensaio de Heidegger A palavra. A letra poética de Caetano Veloso abarca, condensadamente, estas

possíveis leituras

ou – caetanamente – não.

Em uma primeira comparação

entre os mencionados conto

e letra poética, já se pode observar

as referências claras

ao escritor mineiro

nos versos:

Água da palavra/ Água calada,

pura/ Água da palavra/ Água de rosa dura/

Proa da palavra; e um pouco depois: Entre as escuras duas/ Margens da palavra/ Clareira,

luz madura/ Rosa da palavra. Além de citações

explícitas ao autor, estes trechos

dizem sobre ele e seu

processo de escritura:

a “água da palavra”, a palavra em seu aspecto volúvel e volátil, ampliada,

desta forma, em sua significação, é também a água da “rosa

dura”, do que é singelo, por ser rosa, mas também sólido, impermeável, dificultoso,

nas várias acepções de duro. A “rosa da palavra”, tomada sob a metáfora conhecida

do conhecimento, a luz, se caracteriza pela sabedoria madura, da experiência

vivida e da experiência da escrita, pois se encontra entre as duas margens

da palavra – entre o significante e o significado, ponto da significação.

Estes termos, portanto, oferecem um

aspecto substantivo – e substancial –, fomentam uma concreção à palavra,

lhe soam como

plasticidade, ou seja, status fenomênico dos atributivos rosianos adentrando

a canção poética.

Há também grande correspondência

vocabular/lexical entre a letra e o conto, o que

enfatiza ainda mais

a referência a Rosa:

Caetano Veloso traz para a sua

A terceira margem

do rio vocábulos comuns à poética

rosiana (e não apenas

no tocante a este

conto), como

por exemplo,

as palavras vau

(o liso do rio,

onde se pode atravessar),

o próprio rio,

elemento enigmático na obra

de Rosa, proa,

clareira, canoa

entre outras, conseguindo assim um mesmo efeito literário.

Observando o terceiro verso

da canção, nota-se que

a partir do prefixo

tris, usado em Rosa

como advérbio

significando o número três, Caetano Veloso constrói a palavra: triztriz. Esta

palavra pode significar: repetição

enfática do número três,

muito importante

e constante tanto

no conto aqui

analisado, quanto na obra de Guimarães Rosa como um todo; “quase nada, pequena

diferença, átimo”, o que nos remete à outro texto de Rosa, Tutaméia

(mesmo que tuta-e-meia) ou ainda pode ter o sentido do adjetivo triste; este último nos

conduzirá a uma observação acerca

do conto de Rosa.

Um dos contos

mais enigmáticos de Guimarães Rosa,

A terceira

margem do rio possui um jogo de palavras e uma

estruturação que velam e revelam

leituras diferentes

do mesmo conto.

Este jogo

textual e estas diferentes

leituras são

percebidos por Caetano Veloso e re(des)velados

em sua

canção. O músico capta estes elementos

e os condensa em texto

poético.

Optamos aqui por destacar três leituras, consideradas três

camadas do texto,

uma reiteração do número três, anunciado desde o título do texto. Esta divisão em camadas pode ser desenvolvida a partir da noção de palimpsesto;

tomado em seu

sentido geral

(texto sob

textos), bem como

a partir da técnica

da intertextualidade discutida por

Genette e Kristeva. A apresentação do texto de Caetano Veloso revela esta estrutura e funciona

também como um palimpsesto

do conto rosiano, na medida em que se pode tomar o conto enquanto

estória três vezes contada e três

vezes interpretada.

Yves Reuter distingue três níveis de análise

das narrativas: 1) nível da diegese, em que se analisam os elementos constitutivos

da narrativa; 2) nível da narração, as escolhas técnicas que organizam a produção da

diegese; 3) nível da produção do texto, as escolhas

lexicais, sintáticas, retóricas, estilísticas. A análise aqui proposta se aproxima

bastante dessa divisão; se seguirmos esta linha de exame do texto teremos

três diferentes leituras, ao menos.

Na camada mais superficial

do palimpsesto, ou seja, no nível da diegese, lê-se a história de um pai, “silencioso e sério”,

que manda

“fazer para si uma canoa” e, sem nenhum motivo aparente,

resolve partir para

o rio. Esta camada gera uma interpretação em

que a partida

misteriosa tenha relação com a sanidade

mental do pai. Este teria enlouquecido e, portanto,

se retirado da sociedade, se colocando no meio

do rio: nem

de um lado,

nem do outro.

Ainda que estranhe esta ação, realmente sem sentido, o leitor confia na

história contada pelo narrador. São comuns leituras com uma vertente

misteriosa, de algo místico ou relacionado

a assuntos etéreos.

Quando se examinam as condições de construção desta estória, e se

pensa quem é este personagem narrador que conta a história do pai, ou ainda,

depois de raspada a primeira

camada do palimpsesto,

percebe-se que o leitor é guiado

pelo narrador do texto,

que nos

apresenta o seu ponto

de vista da história. Em um primeiro

momento, podemos até nos deixar levar pelo seu discurso, mas depois de analisar

este personagem percebe-se que nos deixamos guiar até demais. Como se trata

de um narrador homodiegético, somos enganados por sua focalização interna.

Uma frase bem conhecida de Guimarães Rosa, “As pessoas

não morrem, ficam encantadas”, pode

desviar nosso olhar do foco imposto pelo narrador. Muito atordoado e impressionado

com a morte

do pai, o jovem

narrador enlouquece, metaforizando a morte do

pai com a partida para o rio. A experiência traumática

da morte levou-o a mudar

a “realidade” e, insanamente,

conta o pai

que constrói uma canoa e vai

para o rio. Esta canoa, que o pai encomendou, “de pau

de vinhático, pequena, mal com a tabuinha

da popa, como

para caber justo o remador”,

é nada mais

que uma metonímia

para o caixão

do pai – objeto

de madeira, feito

para durar muitos anos, nas

medidas exatas de quem o usará.

Intercalando os dois textos,

observa-se o seguinte trecho

da canção de Caetano Veloso: “Oco de pau que diz: /Eu sou

madeira, beira

/Boa, dá vau, triztriz /Risca certeira”.

O próprio oco de pau, a canoa, diz e não diz – desvela

e vela – que

é madeira boa – o pau

de vinhático é conhecido, inclusive

por Rosa,

por suas

propriedades: faz parte

do conjunto de madeiras

de boa qualidade e que

não afundam na água

– nos remetendo à ambigüidade

das palavras do narrador: pode-se

realmente crer na partida para o rio, dada a escolha minuciosa

da madeira; Veloso explicita na continuação do verso:

esta madeira é triste

(tristriz), como caixão,

e ao mesmo tempo

“dá vau”, o liso

do rio, nos

proporciona a travessia da terceira margem.

Ainda, triztriz pode remeter-se à

expressão ‘por

um triz’, como se a canoa estivesse

tangente ao rio – símbolo da vida

e do tempo – portanto,

o pai estaria em

um ponto

suspenso: o ‘tangente tangível’.

No jogo de analogias

e assonâncias “madeira,

beira” temos a representação

da margem. Caetano Veloso nos conscientiza da ambigüidade

do discurso do narrador: a “risca certeira”,

que se refere ao tamanho

exato do caixão

ou da canoa,

de acordo com

o narrador, ou a palavra

exata, que

vela e desvela

os sentidos do texto.

Ou ainda

a vida, a figura que

se faz da canoa no rio.

No conto podemos perceber constantemente elementos

que evidenciam esta segunda

leitura. Tais

elementos, na primeira

camada, passam despercebidos,

dado o conjunto

do texto – as frases

se revelam e se escondem ao mesmo

tempo. No parágrafo quarto, o narrador nos

diz claramente “ele

não tinha

ido a nenhuma parte”;

porém, esta frase

“esconde-se” nas outras do parágrafo, fazendo

com que o leitor a leia, mas

não a confira a devida

importância.

A própria reação

da mãe e dos parentes

não parece suspeita

em um

primeiro momento

– “Na nossa casa,

a palavra doido

não se falava, nunca

mais se falou, os anos

todos, não

se condenava ninguém de doido”. Pode-se até pensar que a palavra fosse proibida

por conta do pai; mas a real loucura era dele, por isso a proibição. Ainda no quarto parágrafo, o antepenúltimo,

tem-se a construção “Só

fiz, que fui lá”.

Lida da forma

como aparece aqui,

esta frase diz que

o personagem tanto

pensou, tanto fez que

acabou indo lá. No entanto,

numa leitura oral

em que

se omita a vírgula – “Só fiz que fui

lá”, lê-se que

o narrador apenas fingiu (“fez”)

que foi lá, evidenciando

o seu ponto

de vista metafórico.

Na seqüência, o próprio narrador

se assusta ao ver o pai,

que lhe

pareceu “vir de além”.

O motivo pode ser

a emoção de depois

de tantos anos

receber, pela primeira

vez, um sinal

do pai ou

pelo súbito momento de lucidez,

em que

reconhece a sua morte.

Enfim, as evidências

são tantas que

se poderia ler

todo o conto

sob este

ponto de vista.

Partindo para uma camada

ainda mais profunda de leitura,

temos o conto de Rosa

como uma leitura

da ontologia de Heidegger, sendo

a canção de Caetano Veloso uma

leitura das leituras da leitura.

Heidegger ensaia, Rosa

proseia e Caetano Veloso canta a

problemática do signo,

o mistério da PALAVRA.

O conto de Rosa

recria e reinventa o mistério da palavra, problematizado por

Heidegger. Terceira camada,

esta leitura é a própria

indagação da linguagem

e, portanto, do fazer-escrever literatura.

No ensaio “A palavra”, Heidegger analisa um

poema de Stefan George e faz dele ponto

de partida para

a sua reflexão

sobre a palavra,

a literatura e o poeta.

Lembrando-se do significado da palavra para os gregos, o verso

final de George o incomoda: “Nenhuma

coisa que seja onde a palavra

faltar”. O poeta estaria buscando

o estado grego

da palavra: ela

presentificava o dito, e não, como hoje, quando

apenas representa. O enigma do poeta, então, é o que faz essa palavra

presentificar.

Presentificar a coisa dita

significa dar ser

a ela; a palavra

tem o poder de dar

vida às coisas.

Daí a angústia do poeta,

que já não mais quer dizer a palavra que representa,

porém a palavra

que é, ou

melhor, que

proporciona o ser. No entanto,

já não

se pode mais chegar

a esta palavra: já

não se sabe seu

enigma. O poeta, então, está num

constante dizer do indizível – a busca

incessante pelo

mistério da palavra.

Esta tentativa de decifrar o enigma da palavra

não se basta

apenas como

algo frustrado: o próprio

ato de recusa da palavra

representação, do simples

dizer, e o ato

de caminhar ao encontro

deste mistério é um

dizer. Heidegger diz: “Fazer

uma travessia, atravessar

na experiência, significa aprender”

.

Guimarães Rosa se deixa

prender pelo enigma da palavra

e em seu

conto, na terceira

camada da leitura,

relê a ontologia da palavra

de Heidegger em forma

de Literatura: metalinguagem,

terceira leitura.

Caetano Veloso percebe o meta-conto de Guimarães e constrói a sua letra poética.

A palavra não mais dita e hoje calada, que Heidegger menciona e discute em

seu ensaio,

aparece no conto de Guimarães Rosa como a figura do rio, “por aí se estendendo

grande, fundo,

calado que

sempre”. Isto

nos remete a palavra

verdade em

grego: alétheia. A negação

de lethes, o rio do esquecimento

– verdade, para os

gregos, significava desocultamento, desesquecimento,

desvelamento.

No trecho do conto “sou

o que não

foi, o que vai ficar

calado”, temos a idéia

heideggeriana – retomando de Parmênides de Eléia: “aquilo

que é calado

é o não-ser” – de existência ligada à palavra.

Na ambigüidade criada

pela forma

verbal foi, que

pode ser tanto

o passado do verbo

ir, que

seria a forma lida

na primeira camada

da leitura (o filho

não foi ao encontro

do pai), quanto

do verbo ser,

onde se poderia

ler que

ele não existiu,

visto que

não disse – a palavra

que dá ser

à coisa.

Três camadas de

leituras – três

margens do rio

– três margens

da palavra. A linguagem

é a casa do ser

e o ser se transforma em

rio-linguagem – “e, eu, rio

abaixo, rio

a fora, rio

a dentro – o rio”. A travessia para a terceira margem

é a busca do poeta

pela palavra

exata, certa,

a PALAVRA.

A “risca certeira” de Rosa

é captada por Caetano Veloso, que

mescla as leituras

de seu conto

e a ontologia de Heidegger em sua letra poética.

“Meio a meio

o rio ri”, em

sua terceira

parte (a do meio)

quase imperceptível

ao leitor desatento.

O rio que

volta ciclicamente, onde

tudo é mutável e está em movimento (Heráclito)

em “o rio

ri”, traduzindo a essência do próprio rio ou

“o rio riu, ri” que

dialoga com o “o rio-rio-rio, o rio” rosiano.

O pai, que permanece

sempre na terceira

margem do rio-linguagem, se torna o próprio rio – ambos com a mesma característica – silencioso

e sério. Este

pai que

“não diz, diz” é o próprio

poeta, que

ao renunciar a palavra,

ao se negar dizer,

diz. O silêncio é uma forma

de dizer.

A terceira margem

é a busca, a palavra

exata. De acordo

com Heidegger, “o poeta

deve em suas

travessias chegar

ao lugar em

que sua

reivindicação encontra

a satisfação procurada. Isto

acontece à margem de sua terra.” No entanto, isto

corresponde ao poeta cuja

preocupação não

reside na palavra, mas

apenas no dizer

algo, visto

que, ainda

citando Heidegger “a margem margeia,

isto é, contém, limita e delimita a morada segura

do poeta”. O poeta

que renega o dizer e vive

sempre na tentativa de solucionar o enigma

da palavra – e é isto

o que importa, mais

do que a própria

solução – não

se prende às estas margens que o podam. A terceira

margem destrói esta noção

delimitante das margens, visto que se encontra no meio

– nunca se pode fechar

ou delimitar

este ponto do rio – da linguagem.

No anagrama de Caetano Veloso – terceira

/ certeira – tem-se a risca terceira,

a terceira margem,

o indizível, que

é, portanto certeira

– não se pode deixar

escapar nada,

cada palavra

como fundamental.

O texto se constrói enquanto

função poética,

não há preocupação

externa – o código

volta-se sobre si

mesmo.

A seqüência “proa

da palavra / duro

silêncio, nosso

pai / margem

da palavra / entre

as escuras duas / margens da palavra / clareira,

luz madura”

demonstra o caminho das três leituras

percorridas pelo leitor:

a proa da palavra,

parte inicial,

primeira leitura,

a margem da palavra,

segunda camada

do palimpsesto e entre

estas duas escuras leituras

percebem-se as margens da palavra, a terceira

leitura, que contém todas elas – é clareira,

conhecimento que

se adquire na travessia, o Ereignis.

Nesta “casa da palavra”,

em referência

a Heidegger – “a casa do ser

é a linguagem” –, mora

o silêncio, que

nada mais

é do que uma forma

de dizer – o silêncio

diz. O ser é em

silêncio e em

palavra – ambos

o dizem e o dão ser.

A verdade do texto nunca se dá de fato,

pois tudo

o que é desvelado no texto

vela uma outra

verdade. A asa

da palavra é a que

esconde e mostra ao mesmo

tempo o corpo

do pássaro, do texto,

assim como

o leque, em

Mallarmé: a letra S é margeada pelos dois As – num anagrama que representa

o rio e cita Pedro Kilkerry. Esta asa da palavra,

agora parada,

nos permite a visão

de um dos lados

– desocultamento, desesquecimento, desvelamento:

“O que ninguém

jamais olvida,

ouvi, ouvi, ouvi”.

A brasa da palavra,

o magma, se tem na hora

clara, na máxima

lucidez, na sabedoria.

A hora da palavra é “quando

não se diz nada”

– o que já

um dizer,

como vimos – fora

da palavra – esta palavra

a PALAVRA, a que

dá ser as coisas.

“Quando mais

dentro” do texto,

quando mais

fundo em suas camadas

da leitura, mais

“afloram” suas possibilidades.

Em cada verso,

percebe-se a leitura de Caetano Veloso

e sua releitura. As palavras

se imbricam formando um texto que se põe

em diálogo

com outros:

se constrói a partir do des-esquecimento do texto e do encantamento

da narração melodiada, ou seja, o conto

re-funda plasticamente o ser-de-palavra e a canção

torna-se rito da presença

da literatura como

sistema sígnico das possibilidades

de representação do ser heideggeriano

(Dasein).

Os textos, portanto, mantêm

uma relação direta

de interpretação em

que o palimpsesto

possa se fazer presença.

A idéia de Caetano Veloso seria uma

remontagem – à la Pierre Menard – do conto rosiano,

que por

sua vez

não precisa

da linguagem fenomênica de Heidegger

para dizer, mais

alto, a PALAVRA.

Contrariando a famosa frase de Heidegger, que

“só é possível

filosofar em

alemão”, temos um

conto que

não só

é uma releitura de sua filosofia,

mas outras várias possibilidades – não

se prende na simples releitura –

e temos também uma canção

resposta a tal

frase impositiva – não

filosofamos, cantamos e desocultamos o mistério

da palavra.

Bibliografia

MARTINS, Nilce

Sant’Anna. O léxico de Guimarães

Rosa. São Paulo: Edusp, 2001.

REUTER, Yves.

A análise da Narrativa:

o texto, a ficção

e a narração. Trad. Mario Pontes.Rio de Janeiro: Difel, 2002.

ROSA, João

Guimarães Rosa. Primeiras Estórias.