A referida relação se associa a uma maneira de abordar o fenômeno literário enfatizada pelo mesmo autor, qual seja, o critério estético-criativo denominado “poética sincrônica”, compreendida pela possibilidade de cruzamentos que constitui um dos problemas fundamentais desse conceito. [ 5 ] Justamente no sentido literal da proposta de Campos, qual seja, de uma leitura musical da tradição, que implica relacionar conhecimentos pressupondo a materialidade da linguagem, que encaminho a leitura do poema “A valsa”, de Casimiro de Abreu.

Segundo Antonio Candido, no campo da literatura, o estilo constitui a finalidade em si mesma, de modo que, voltando-se para a sua estrutura interna, interessa como a poesia se manifesta no poema. Para tanto, “o leitor deve apreender o ritmo, o largo compasso do poema sobre o qual repousa o estilo”. [ 6 ] Candido compreende, portanto, que o ritmo se associa profundamente aos aspectos da sensibilidade humana ao longo do tempo, tanto que o ritmo “espelha toda a inquietação, as alterações do espírito e da sensibilidade, a concepção do mundo, sofrendo influências das transformações da arte e do pensamento”. [ 7 ]

Portanto, Candido compreende o ritmo como “uma forma de combinar as sonoridades (...) das combinações de fonemas que são as sílabas e os pés”. [ 10 ] Os pés constituem unidades ou segmentos determinados pela acentuação delimitada pela diferença entre as sílabas tônicas e átonas, de modo que o ritmo de um verso se apresenta como produto da sua concatenação.

O ritmo – definido, pois, por segmentos segundo os quais os versos regulares são classificados – e o metro – definido, por sua vez, pela quantidade de sílabas – configuram uma determinada medida baseada na sucessão destas sílabas. A referida configuração se apresenta, segundo Candido, como conseqüência da decadência da métrica quantitativa, baseada na combinação de sílabas longas e breves – os pés.

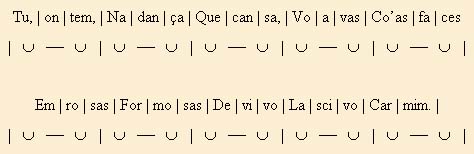

O ritmo é formado pela sucessão, no verso, de unidades rítmicas, constituídas por uma diferença entre vogais, longas e breves ou tônicas e átonas, de forma que, nos versos contados por pés, o acento tônico corresponde às vogais longas. [ 11 ] Segundo o esquema seguido por Candido, a relação do metro com o ritmo se estabelece pela correspondência entre esquemas silábicos ou métricos – ES ou EM – e esquemas rítmicos – ER. Deste modo, considerando-se a noção elementar de que, ao escandir-se um verso, metrifica-se o mesmo limitando-se ao acento predominante ao final do verso, os versos do poema analisado seguem os esquemas ES ou EM – 2 e ER – 2:

Tu, | ON | tem,

1 2

Na | DAN | ça

1 2

Que | CAN | sa,

1 2

Vo | A | vas

1 2

Por outro lado, empregando-se o sistema quantitativo – baseado na quantidade de pés – os versos do poema analisado correspondem ao jambo, delimitado por uma sílaba átona ( U ) e outra tônica ( – ):

![]()

Segundo Azevedo, “o mais conhecido poema vazado em dissílabos é (...) ‘A valsa’, de Casimiro de Abreu”, que, ainda segundo o autor, emprega o jambo enquanto “efeito expressivo para de certa forma imitar o ritmo da dança”. [ 12 ] Interessa o modo como o referido efeito é produzido, o que pode ser demonstrado a partir do deslocamento dos versos que constituem a estrofe para uma mesma linha, de modo que, na medida em que as sílabas átonas que procedem ao acento predominante ao final do verso sejam computadas metricamente, resulta, no lugar do jambo, o anfíbraco, constituído por uma tônica entre duas átonas:

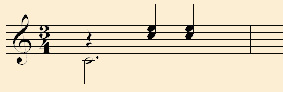

O ritmo tradicional da valsa se produz na leitura do poema a partir da primeira acentuação, ou seja, a partir da segunda sílaba. Considerando-se, para fins meramente ilustrativos, uma anacruse, [ 13 ] ou seja, eliminação da sílaba inicial de um verso, procedimento que, inclusive, existe na teoria musical para denominar as notas ou acordes que antecedem o primeiro compasso, atribuindo-se o mesmo procedimento para versos do poema analisado em linha, obter-se-ia, com a eliminação da sílaba inicial, no lugar do anfíbraco, o dátilo, constituído por uma tônica seguida por duas átonas:

![]()

Considerando-se ainda que o ritmo, nas palavras de Antonio Candido, constitui “uma alternância de sonoridades mais fracas e mais fortes, formando uma unidade configurada”, e mais, representa mesmo “o esqueleto que ampara todo o significado”, [ 14 ] pode-se concluir que a leitura dos versos do poema “A valsa” reproduz o ritmo de um compasso ternário – o compasso do ritmo da valsa:

O compasso ternário é constituído por um tempo forte seguido por dois tempos fracos – como representado na figura pelas letras F (forte) e f (fraco). Teoricamente, os tempos dos compassos apresentam acentuações fortes e fracas, de modo que, por meio dessas acentuações, pode-se distinguir o compasso. A figura abaixo corresponde ao modo como se descreve o compasso de uma valsa vienense tradicional, de modo que o baixo representa o tempo forte, ao passo que os acordes representam os tempos fracos:

No entanto, respeitando-se o final do verso associado à leitura anteriormente proposta para o poema, qual seja, a partir de anfíbracos (U – U), o poema reproduz o modo como os tempos que constituem o ritmo se configuram na partitura de uma famosa valsa vienense composta por Johann Strauss:

A partir do fragmento da partitura transcrito acima, pode-se identificar que os tempos fortes e fracos se acomodam na pauta de outra forma que o compasso tradicional da valsa os acomoda, de modo que, deslocado, o tempo forte (representado por uma pausa) figuraria, no meio do compasso, entre os tempos fracos:

se o lugar que o tempo forte ocupa no compasso não estivesse de fato deslocado para o lugar que o tempo fraco ocuparia em um compasso configurado de modo tradicional. Portanto, o acento recai sobre o primeiro tempo – o tempo forte – que corresponde a um acorde que tradicionalmente representaria um tempo fraco:

No compasso destacado, a ordem em que se configuram as unidades

de tempo, compreendidas segundo as funções que exercem, coincide,

portanto, com a acentuação do poema analisado. Neste sentido,

a anacruse na composição de Strauss desempenha um papel similar

ao efeito produzido pelos versos de Casimiro de Abreu.

Conjugando-se, portanto, uma “leitura rítmica por unidades”

a uma “leitura por sílabas”, que, segundo Antonio Candido,

misturam-se intimamente no nosso verso, [ 15 ] observa-se, no poema formado

por cinco estrofes de vinte versos intercaladas a refrões, formados,

por sua vez, por onze versos, o processo que pretendo analisar, qual seja,

o papel da sinafia que ocorre na estrofe que antecede o derradeiro refrão:

Na valsa

Cansaste;

Ficaste

Prostrada,

Turbada!

Pensavas,

Cismavas,

E estavas

Tão pálida

Então;

Qual pálida

Rosa

Mimosa

No vale

Do vento

Cruento

Batida,

Caída

Sem vida

No chão!

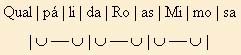

A sinafia constitui, nas palavras de Azevedo, o “deslocamento da última sílaba átona de um verso, para o início do verso seguinte, se este tiver uma sílaba a menos”, [ 16 ] de modo que, no poema analisado, a última sílaba do vocábulo pálida se desloca para o verso seguinte, constituindo um dissílabo:

Qual | PÁ | li | da

1 2 3

RO | sa

1

Mi | MO | sa

1 2 2

Deste modo, pode-se representar o referido processo segundo se configuram os versos no fragmento transcrito abaixo, cuja disposição preserva intactos os dissílabos do poema analisado:

Qual | PÁ | li-

1 2

da | RO | sa

1 2

Mi | MO | sa

1 2

No caso em que Azevedo acredita que “o vocábulo

proparoxítono seguido de verso iniciado por uma consoante não

permitiria outra solução” [ 17 ] para que o ritmo não

seja prejudicado, entendo que o descompasso entre o metro e o ritmo representa

um papel fundamental para o poema, sobretudo para que a poesia se expresse

no mesmo.

Para tanto, considerando os esquemas EM – 3 e ER – 2, para o verso

“Qual pálida”; EM – 1 e ER – 1, para o verso

“Rosa”; e, finalmente, EM – 2 e ER – 2, para o verso

“Mimosa”, de forma que, aplicando-se o sistema quantitativo, resultam,

respectivamente, os seguintes pés:

ao passo que, segundo o esquema anteriormente proposto, o ritmo efetivamente não seja prejudicado na leitura do poema:

produz-se o que Antonio Candido, em contexto diferenciado,

denomina uma homogeneidade do ritmo, criando a impressão de igualdade

entre versos que de fato têm contagem silábica diversa: “o

ritmo é efetivamente a alma do verso, podendo-se sobrepor à

contagem silábica nos versos regulares, como recurso de unificação”.

[ 18 ]

O descompasso entre o metro e o ritmo provoca uma vertigem, decorrente da

quebra da regularidade dos pés (representação da ordenação

regulada das unidades de tempo), o que remete aos passos da dança e,

mais especificamente, ao passo em falso da personagem do poema, comparada

metaforicamente a uma rosa “caída / sem vida / no chão”.

O passo em falso da personagem do poema traduz a sua falsidade – da

personagem e do poema – ao passo em que o sujeito do poema enuncia ver

o que afirma e suspende no refrão – “– Eu vi!...”:

Eu triste

Vi tudo!

Mas mudo

Não tive

Nas galas

Das salas,

Nem falas,

Nem cantos,

Nem prantos,

Nem voz!

A personagem valsa com o sujeito – emudecido –

do poema com os olhos em outro. E revela aos olhos do sujeito do poema –

na estrofe analisada – uma crise enunciada por uma palavra que remete

a uma opacidade, qual seja, turbada. A opacidade retorna afinal ao poema e

o torna singular, na mesma medida em que a sinafia, a despeito do passo em

falso, garante a perfeita regularidade do ritmo da valsa.

No interior do jogo entre som e sentido de que trata Haroldo de Campos –

no qual se estabelece a leitura musical da tradição –

o poema aponta para a harmonia do verso definida por Grammont como uma relação

entre som e sentido. [ 19 ] O efeito produzido pelo poema condiz com a disposição

das palavras no papel, de modo que o mesmo recupera graficamente o paralelismo

entre som e sentido na mesma medida em que potencializa o descompasso entre

o metro e a sintaxe – produzido pelo enjambement. [ 20 ] Para tanto,

a disposição das palavras remete a categorias da poesia –

os pés – ressignificando-as segundo as significações

produzidas pelo poema, de modo que o poema remete poeticamente a si mesmo.

Os conceitos de forma e de conteúdo – na constituição

da estrutura da obra – se implicam de modo que a diferenciação

entre ambos deixa de existir. [ 21 ] E porque se comunica de forma singular,

a poesia impossibilita a sua redução a comunicação

ou a informação – o que justamente permite tocar a nossa

sensibilidade. Para tanto, os meios e materiais da arte – enquanto fins

em si mesmos – responsabilizam-se pela opacidade da mesma, impossibilitando

que a arte sofra alguma redução. [ 22 ] Neste sentido que Roland

Barthes concebe o seu conceito de “literatura” – compreendida

como “o grafo complexo das pegadas de uma prática: a prática

de escrever”. [ 23 ] Para tanto, Barthes visa a “responsabilidade

da forma”, [ 24 ] expressa pelo meio e pelo material que apontam para

a irredutibilidade da literatura, ou seja, “o que, nela, resiste e sobrevive

aos discursos tipificados que a cercam”. [ 25 ]

Não obstante, as teorias que pressupõem a materialidade da linguagem

tributam ao conceito marxista de que a estrutura de mercadoria permeia a sociedade

e o material com o qual trabalham o intelectual e o artista [ 26 ] , de modo

que o valor de troca subsume o valor de uso da mercadoria, o que se manifesta

justamente na separação entre forma e conteúdo. [ 27

] Tanto que a compreensão barthesiana de uma escritura definida pela

modernidade implica o seguinte: “‘mudar a língua’,

expressão mallarmeana, é concomitante com ‘mudar o mundo’,

expressão marxiana”. [ 28 ]

O papel da irredutibilidade da literatura, portanto, remonta ao procedimento

da arte, relacionado com a literariedade, segundo o formalista russo Victor

Chklovski. Segundo Chklovski, a língua poética equivale a um

meio para reforçar a sensação produzida por um objeto

em detrimento de um processo de automatização da percepção.

Para tanto, o procedimento da arte se associa a um processo de singularização

dos objetos, o que permite devolver a sensação de vida aos mesmos,

de modo que a arte libera do automatismo perceptivo o objeto, deformando-o,

provocando, portanto, um deslocamento, ou ainda, um estranhamento. [ 29 ]

O referido entendimento da poesia por meio de uma figura – retoricamente

compreendida como um desvio da linguagem cotidiana – implica o obscurecimento

da mensagem. O conceito – retomado pelo estruturalismo como uma dissociação

dos fatores estruturantes que implica um “obscurecimento do discurso”

motivado pela desestruturação da mensagem [ 30 ] – fundamenta

sobremaneira a irredutibilidade da literatura – ou o que esta deve ao

conceito de singularidade – algo cujo valor de uso não pode ser

equiparado a um valor de troca.

A regularidade do material que, na poesia, implica um ritmo, remete ao valor

produzido pela relação entre som e sentido, cujo efeito se associa

a um grau de dificuldade proporcionado pela poesia segundo Umberto Eco, [

31 ] que, não obstante, consiste na aplicação do conceito

de obscurecimento da mensagem proposto pelo formalismo russo.

Assim, o que, para o formalismo russo, identifica a prosa e a poesia sob o

signo de uma linguagem que se diferencia da cotidiana, diferencia, para Umberto

Eco, a prosa e a poesia de acordo com o grau de dificuldade produzido pelas

relações entre som e sentido, entre metro e sintaxe, relações

a partir das quais o poema analisado apresenta, com um passo em falso, um

sinal de crise.

REFERÊNCIAS

ABREU, Casimiro de. Os melhores poemas de Casimiro de Abreu. Seleção Rubem Braga. 2ª. Ed. São Paulo: Global, 2000.

AZEVEDO, Sânzio de. Para uma teoria do verso. Fortaleza: EUFC, 1997.

BARTHES, Roland. Aula. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1978.

BUCK-MORSS, Susan. “O que é arte política?” In: Revista Grifos, n. 10, junho 2001 (p. 15-27)

_________. Origen de la dialética negativa: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Tradução: Norta Rabotnikov Maskivker. México: Siglo XXI, 1981.

CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável e outros ensaios. São Paulo: Perspectiva, 1977.

_________. Metalinguagem e outras metas. São Paulo:

Perspectiva, 1992.

CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. São Paulo: FFLCH/USP, 1994.

CHKLOVSKI, Victor. “A arte como procedimento”. In: TOLEDO, Dionísio de (org.). Teoria da literatura: formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1973.

COHEN, Jean. Estrutura da linguagem poética. Trad. Álvaro Lorencini e Anne Arnichand. 2ª. Ed. São Paulo: Editora Cultrix, 1978.

ECO, Umberto. “O signo da poesia e o signo da prosa”. In: Sobre os espelhos e outros ensaios. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.

STAIGER, Emil.

Conceitos fundamentais da poética. Trad.

Celeste Aída Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

ANEXO

A valsa

(Casimiro de Abreu)

Tu, ontem,

Na dança

Que cansa,

Voavas

Co'as faces

Em rosas

Formosas

De vivo,

Lascivo

Carmim;

Na valsa

Tão falsa,

Corrias,

Fugias,

Ardente,

Contente,

Tranqüila,

Serena,

Sem pena

De mim!

Quem dera

Que sintas

As dores

De amores

Que louco

Senti!

Quem dera

Que sintas!...

— Não negues,

Não mintas...

— Eu vi!...

Valsavas:

— Teus belos

Cabelos,

Já soltos,

Revoltos,

Saltavam,

Voavam,

Brincavam

No colo

Que é meu;

E os olhos

Escuros

Tão puros,

Os olhos

Perjuros

Volvias,

Tremias,

Sorrias,

P'ra outro

Não eu!

Quem dera

Que sintas

As dores

De amores

Que louco

Senti!

Quem dera

Que sintas!...

— Não negues,

Não mintas...

— Eu vi!...

Meu Deus!

Eras bela

Donzela,

Valsando,

Sorrindo,

Fugindo,

Qual silfo

Risonho

Que em sonho

Nos vem!

Mas esse

Sorriso

Tão liso

Que tinhas

Nos lábios

De rosa,

Formosa,

Tu davas,

Mandavas

A quem ?!

Quem dera

Que sintas

As dores

De amores

Que louco

Senti!

Quem dera

Que sintas!...

— Não negues,

Não mintas,..

— Eu vi!...

Calado,

Sozinho,

Mesquinho,

Em zelos

Ardendo,

Eu vi-te

Correndo

Tão falsa

Na valsa

Veloz!

Eu triste

Vi tudo!

Mas mudo

Não tive

Nas galas

Das salas,

Nem falas,

Nem cantos,

Nem prantos,

Nem voz!

Quem dera

Que sintas

As dores

De amores

Que louco

Senti!

Quem dera

Que sintas!...

— Não negues

Não mintas...

— Eu vi!...

Na valsa

Cansaste;

Ficaste

Prostrada,

Turbada!

Pensavas,

Cismavas,

E estavas

Tão pálida

Então;

Qual pálida

Rosa

Mimosa

No vale

Do vento

Cruento

Batida,

Caída

Sem vida.

No chão!

Quem dera

Que sintas

As dores

De amores

Que louco

Senti!

Quem dera

Que sintas!...

— Não negues,

Não mintas...

Eu vi!...